3月24日,國務院辦公廳轉發(fā)了文化部、工業(yè)和信息化部、財政部聯合發(fā)布的《中國傳統工藝振興計劃》(以下簡稱《計劃》),部署促進中國傳統工藝的傳承與振興。

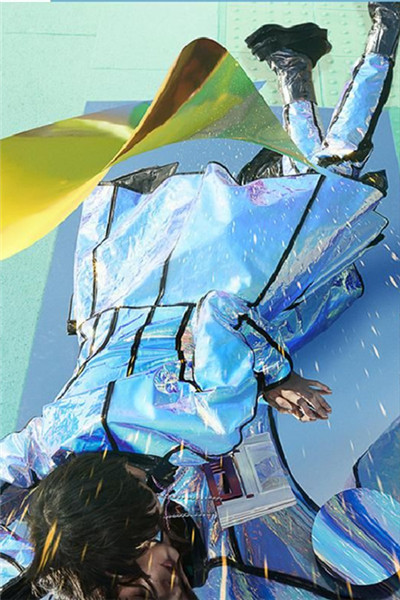

《計劃》要求,要立足中華民族優(yōu)秀傳統文化,學習借鑒人類文明優(yōu)秀成果,發(fā)掘和運用傳統工藝所包含的文化元素和工藝理念,豐富傳統工藝的題材和產品品種,提升設計與制作水平,提高產品品質,培育中國工匠和知名品牌,使傳統工藝在現代生活中得到新的廣泛應用,更好滿足人民群眾消費升級的需要。到2020年,傳統工藝的傳承和再創(chuàng)造能力、行業(yè)管理水平和市場競爭力、從業(yè)者收入以及對城鄉(xiāng)就業(yè)的促進作用要得到明顯提升。事實上,在紡織行業(yè)內越來越多的品牌從傳統文化中找尋設計靈感。在剛剛結束的中國國際時裝周上,依文就將濃濃的布依風情融入到品牌服裝上;新申集團將人工天然扎染、刮染等傳統技藝結合現代精細數碼染色使服裝更加時尚。

近年來,將傳統工藝融入品牌文化已成為趨勢,傳統技藝與品牌的結合使得品牌自身實現獨特性與差異性的同時,傳統文化、技藝與消費者更加貼近,得以傳承。雪蓮是北京的老字號品牌之一,去年推出的高級定制工坊就從本土歷史文化中汲取創(chuàng)新靈感,與花絲鑲嵌大師黃小群、景泰藍大師張向東、陶瓷大師趙傳玉、文彩繡大師高海峽、內畫大師張冰、盤繡大師哈承清、羊皮畫大師吳勇、皮影大師趙翠蓮、剪紙大師陳玉梅、扇面大師王一茗以及年近八旬的國家級緙絲大師王嘉良等25位傳統手工藝專家建立合作關系,發(fā)揮雪蓮在織、染、繡上的工藝優(yōu)勢,將傳統技藝與現代工藝進行結合,推出一系列創(chuàng)新定制產品。

在《計劃》提出的10條舉措中,有4條舉措都是強調要在手藝人的培養(yǎng)上下功夫。《計劃》強調,要調動年輕一代從事傳統工藝的積極性,擴大非物質文化遺產傳承人隊伍;將傳統工藝作為中國非物質文化遺產傳承人群研修研習培訓計劃實施重點,提高傳承能力,增強傳承后勁;加強傳統工藝相關學科專業(yè)建設和理論、技術研究,培養(yǎng)專業(yè)技術人才和理論研究人才;組織傳統工藝傳承人、企業(yè)和行業(yè)組織代表開展國際交流和研修培訓。

15年來,依文·中國手工坊團隊穿梭于城市和大山之間,將藏于大山之中的繡娘找出來,積累了豐富的手工藝大師資源,建立了3000余位中國手工藝者數據庫和近千種手工藝元素紋樣數據庫,實施繡娘扶持計劃,推動手工藝博物館群落建設。依文·中國手工坊的最新戰(zhàn)略項目“繡夢計劃”,未來3年內,在黔西南地區(qū)建立1000家“繡夢工坊”,每家繡夢工坊至少擁有5位繡娘,每家工坊每年保證有5萬元訂單,從而保證每個家庭年收入達到1萬元。如今“繡夢計劃”在黔西南州得到地方政府的支持和重視,目前,已經建設樣板20多座。依文·中國手工坊通過中國手工藝聯盟企業(yè)和全球設計師資源,對工坊生產的手工藝產品進行再設計、生產。

培養(yǎng)新一代傳統手藝人方面,紡織院校可謂使出渾身解數。湖南工藝美術職業(yè)學院成立了專門的湘繡藝術學院,不僅開展了湘繡的藝術設計與營銷課程,還創(chuàng)建了“專業(yè)+項目+工作室”工學結合的人才培養(yǎng)模式,聘用湘繡大師為學校導師,將傳統師徒相授融入職業(yè)教育體系,校企合作,培養(yǎng)具有文化素養(yǎng)、審美能力和藝術修養(yǎng),又懂工藝和技術的新一代湘繡人才。天津工業(yè)大學建立了天津唯一的紡織非物質文化遺產展館——天津工業(yè)大學紡織非物質文化遺產學研館,并開設了紡織類非物質文化遺產任選課,在藝術與服裝學院培育以“非遺”為主題的創(chuàng)意方向。