十幾二十年前,作為來自世界工廠的中國人,參加國際時裝周會被人懷疑誠意——是不是來山寨大師們的設計?二十年后,中國本土的一些設計師和服裝品牌開始登上巴黎、紐約、倫敦、米蘭各大時裝周T臺,奔騰之勢令國際時尚界人士刮目:原來做代工生產和設計的國度也有追趕時裝大牌的夢想。

深圳是中國時裝業最發達的城市,也是實現品牌創意國際化最為前衛的都市。上世紀九十年代,深圳就開始自主設計、自創民族品牌,不停地向國際時尚業借鑒和學習。繼連續5年參加英國倫敦時裝周后,深圳時裝軍團今年再次精彩亮相全球最大時裝周——2014紐約春夏時裝周,掀起絢麗的“中國深圳時尚風”。

《南方都市報》特別開啟南都時尚沙龍,邀請深圳本土服裝品牌的管理者和設計師,共同探討本土設計品牌與國際接軌之議題,期望為中國服裝和時尚行業提供一個交流平臺,拓寬視野,獲取借鑒之道。

與國際大牌相比,我們差什么?

王篤森:本土服裝與國際大牌,確實是有一段差距,參加紐約時裝周,我發現中國人做時尚,缺的并不是意識,而是時間。一個品牌需要很好地定位自己,然后優雅自信地展示出來,再經歷時間的積淀。現在中國服裝很多時候不是做品牌,只是在做產品。

歐美品牌的崛起,跟幾個時間點的大環境有關系。中國服裝品牌現在處于一個變革的時代,我們需要更多地觀察和思考這個社會當下境況和未來走向。如果品牌在堅持自己定位的情況下,能夠借勢于社會變革,也許大牌之路就不會太遠了。

羅崢:品牌首先風格要獨特,其次是品質上要追求極致。在走大牌之路時,我們首先得腳踏實地,真誠地、謙卑地、有敬畏心地將每一個作品、每一道工序做好、做到位。我覺得這個可能是我們這代人真正需要去做的事情。

張洪濤:歐美已經走了近百年的歷史,經過這么多年的發展,世界上的格局已經成型。我想,讓品牌在消費者心目中占據一個位置,是我們品牌真正走出來的一個未來方向。

Aubrey:大牌除了對品牌形象、產品品質有極致追求以及定位精準之外。它必然是有一個高效率人才隊伍,以非常專業團隊和系統來打造和經營它的品牌。所以,我覺得國內品牌首先要考慮本身內部各個環節都要做到專業,這可能是未來走上大牌之路的起點。

孫蒙:本土服裝的國際化發展是否要放棄國內市場?我覺得是需要斟酌的。如果連自己的國內市場都沒有做完,國際化還是相對來說比較遠的。

本土品牌走出國門學什么?

王篤森:2014春夏紐約時裝周上的亮相,是歌力思“走出去”的一次探索。我發現紐約時裝周的運作就像一個精密機器,每個部分分工明確而且專業。立足于商業的國際展示,也讓我們更加清楚地知道自己的品牌定位。與國內時裝周的氛圍相比,紐約時裝周的氛圍也非常棒,城中每個人都在談論時尚。

羅崢:我們曾于2008年在紐約做過一場“人面桃花”的時裝秀,那次對我來說是個全新的改變,一個好的設計師要把藝術和商業完美結合。他們從舞美、導演、造型甚至座位安排,都會有一條龍服務,制作公司會有模特顧問,公關公司會為品牌秀反復確認“有效觀眾”;在中國常常被忽略的造型師的地位不比設計師低。

Philo:談到氛圍,在我們品牌成長的過程中,有國際化團隊的參與。我們的創意總監KIKIWU就是在良好的國際時尚氛圍下長大的,國際團隊的優勢,真的在于他們的厚度和精準度,這比國內只是通過媒體來了解時尚要強很多。品牌品位的提升,需要通過消費來實現,如果從來沒有把衣服穿在身上,

就永遠不會知道該怎樣表達自己。

張洪濤:多年來,我們在“走出去”發生的文化碰撞中,最重要的是交流和融合,從中獲取別人的長處,認清自己的短處。相比得到訂單,知道我們的坐標在哪里,差距在哪里,優勢在哪里,更為重要。

殷博:因為歐洲時裝史已有一個世紀,有很多積累和經驗值得我們學習和借鑒。在跟國際設計團隊合作的時候,剛開始我們一直很謙卑,包容他們的不同想法。國外團隊的助力,確實幫助我們縮短品牌走出去的進程。但是慢慢你會發現,文化的融合需要時間,要縮短時間,就要我們堅守自己的品牌定位,要對自己的品牌風格非常清晰。只有這樣,才能達到有效的文化融合。

品牌SHOW場

影兒集團旗下擁有音兒、詩篇、恩裳、歌中歌、奧麗嘉朵等品牌,始終致力于東西方文化精粹的融合。品牌有海外研發部,國際視野為影兒旗下品牌帶來異國風情的同時,也讓品牌成為都市優雅、精致生活的代表。

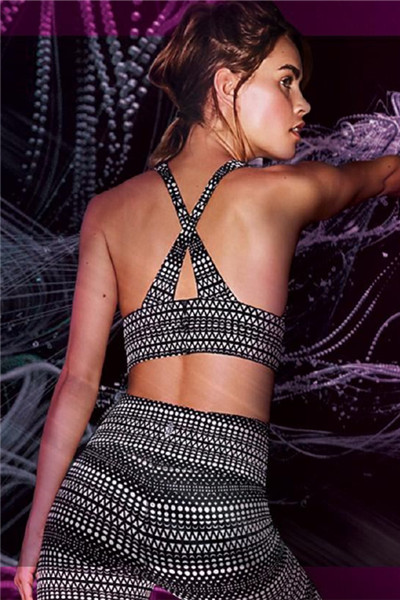

歌力思以打造國際一線女裝品牌為目標,是2010年《福布斯》中國潛力企業榜中唯一入選榜單的女裝品牌。2013年參加紐約時裝周走秀,向世界發聲。歌力思的女裝,含蓄而不張揚,簡約卻蘊含典雅,職業女性的簡潔干練與傳統女性的溫柔嫵媚兼備。