若能如此,數據通,則運營通,運營通,則O2O通。即便目前實現體外打通還很困難,但在O2O契機下,企業內部加速擴展通路,聯通線上線下諸多關節,大大消解比特世界與原子世界的鴻溝,便可有效解決過去的運營之痛。更進一步,當實體店獲得更多線上資源和運營系統的支持,令電商與店商一盤棋,那么,就更可以說:O2O既是土壤,也是成果。

數據掘金

如果說,打通商業價值鏈是企業實現O2O的“道”,那么運用數據挖掘指導O2O改造,就是“術”,道術相濟,才能游刃有余。

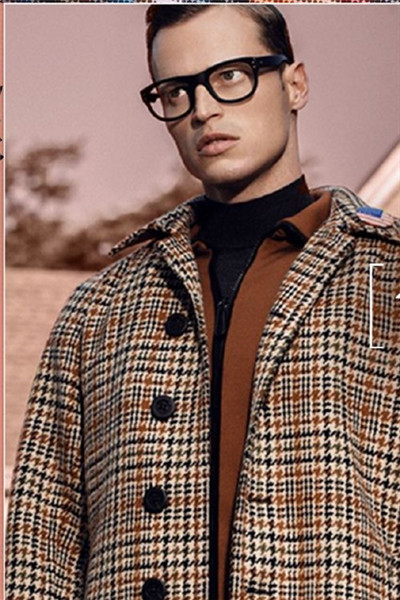

其實,構建O2O型的企業價值鏈,意味著傳統服裝企業需對設計、生產、傳播、交易、支付、倉儲、配送、售后、反向回收等各個環節進行改造,最終實現鏈條的即時鏈接、高效運轉,并由此更好地黏住用戶,將他們經營為自己的粉絲。

按照綾致副總裁林巧的話說,二維碼是勾連一切的開始。

通過在實體店掃描衣架上的二維碼,消費者手機可以看到服裝的尺碼、顏色,并且可與品牌其他服飾搭配,看到虛擬穿搭效果,其背后,是系統對消費者的標簽化和分析,綾致可以了解其偏愛冷色還是暖色;鐘情套裝還是混搭;喜歡清新簡約還是繁復華麗……進而更好地把握其偏好,并按照成交和非成交,設立權重,構建模型,指導后端供應鏈。

當后端獲得數據分析結果,便可反向提升供應鏈的敏捷性。一方面,運營者可以借此提前預判不同產品的銷量,為補貨、調貨的配送做好準備,控制好倉儲的深度、廣度,保持安全而不負累的庫存;另一方面,運營者還可以運用數據工具挖掘出目標客群的真實需求,快速協同——在設計環節做到因時應勢而變;在生產環節提前備料,高效地柔性化生產,形成小批量、多批次的供給,避免物料浪費、庫存積壓。

要知道,未來式的產品組織一定是結合各方優勢的,只有挖掘數據,指導整個商業鏈條,才能實現銷售,毛利和庫存的平衡。

畢竟,當下,物質極大豐富,個性化需求越來越突出,在網絡流量紅利下,原來工業時代里,大規模生產、大規模鋪貨的做法一定是不合時宜,注定消失。恰如,鮑德里亞在《消費社會》所述:“消費的目的不是為了滿足‘實際需求’,而是不斷追求被制作出來的、被刺激起來的欲望。”而數據正可將這種欲望標準化、符號化,有了數據化的供應鏈條的前提,掘取用戶、獲得黏性,才能不在話下。

就好比優衣庫,在后端建立了數據化的“國民服飾”供應鏈體系,游刃有余地把握品類的寬度與數量的深度,那么前端就很容易形成聚集粉絲的效應,利用LBS和優惠券的App,結合SEO推送、流量誘導,幾天內吸引上百萬人到店消費,易如反掌。而Vero Moda可以歸納每個會員的消費特征,與店面貨品匹配,由最近店的銷售人員,與之溝通、推薦,預約試衣,形成深度的客戶黏性。而在這些過程中產生一系列新的數據,又可以繼續優化供應鏈,構建高粘度營銷,如此模式下,企業便進入馬太效應的正循環。

不難看出,對服裝業而言,O2O帶來的,是無數據不商業的未來圖景,也是適者生存的商業法則,而所有線上與線下的勾連、運作都是以數據為通用語言的模式、行為。

對服裝玩家們而言,打通數據流通的脈絡,練就內功,玩轉各式數據分析,成就外功,內外兼修,造就O2O的真功夫。如王家衛電影里的臺詞:“功夫,一橫一豎,對的,站著;錯的,倒下。”道理其實很簡單,不是嗎?